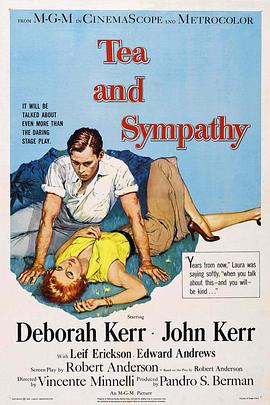

这部影片溯源至Robert Anderson于1953年创作的同名舞台剧,将叙事锚点深植于五十年代那个弥漫着保守气息的社会土壤之中,聚焦性别认同这一敏感议题展开探讨。相较于舞台剧中对“同性恋暗示”较为直白的呈现方式,电影采用了更为含蓄细腻的手法,把汤姆融入教师妻子们组成的缝纫社交圈这一情节,巧妙转化为无形却沉重的压迫之源。

彼时正值冷战时期,美国社会极力讴歌硬汉形象,将温柔、敏感等特质一概贬斥为软弱与异端。影片通过展现17岁的少年汤姆在男子寄宿学校的遭遇——他被冠以“sister boy”(姐妹男孩)的戏谑绰号,遭受同学与父亲的双重排挤,深刻揭露了主流规范如何像模具一般塑造并挤压个体的身份认同。

汤姆的边缘化绝非孤立事件,而是群体动力学作用下的必然结果。在网球赛事后的校园篝火晚会上,那些被视为“不同声音”的存在沦为众人娱乐消遣的对象,嘲笑与排斥异化为巩固群体归属感的手段。此时的暴力已超越个体行为层面,演变为制度化的存在:不仅是同龄学生的直接施暴,更令人痛心的是教职员工与家长们的沉默纵容,他们以默许的姿态为“正统”秩序盖上了合法的印章。在这种环境下,汤姆不断叩问“怎样才算得上一个男人”,最终陷入自我否定的泥沼——个体在集体话语的洪流中逐渐迷失了自我本真。

与汤姆公开反抗的姿态形成鲜明对比的是德博拉·克尔饰演的劳拉女士,作为教职员工家属,她对汤姆展现出超越常规师生关系的关怀。然而影片对二人情感边界的处理极为微妙,在传递温情的同时,又悄然开启了对师生恋及年龄悬殊恋情的道德审视。这种隐性的道德审判与针对“异类”的打压如出一辙:既怀揣拯救之心,又因触碰禁忌而畏首畏尾。

值得一提的是劳拉的丈夫比尔,这个角色堪称符号化的“男子气概”代言人。当他在与妻子谈论汤姆时短暂流露的恍惚神情,以及影片结尾独自聆听钢琴独奏(恰好与汤姆共享的音乐爱好)的场景,都暗藏着不易察觉的脆弱裂痕。所谓“主流”气质的本质,实则是集体对多元性格的驯化与伪装。比尔选择强迫自己融入群体的生存策略,与汤姆勇于袒露真我的抗争姿态形成尖锐对峙——前者用伪装换取安全感,后者则甘冒流放风险坚守本心。遗憾的是,影片并未深入剖析比尔的个人生活轨迹。

当某种认同模式被奉为圭臬,谁赋予了将边缘人群推向耻辱深渊的权力?尽管影片始终未明确指出“主流”的定义者,但在集体无意识的压力之下,个体是否必须以泯灭真我为代价换取群体接纳?当社会隐形地张贴标签,任何偏离标准的存在都可能成为替罪羔羊。真正的共情不应是将边缘者强行纳入既定框架,而应勇于质疑、主动解构背后的权力逻辑,打破这些桎梏,为每一种独特性开辟自由呼吸的空间。从某种意义上说,“不合群”现象不仅是个人的困境写照,更是社会病症的微观缩影。当社会只认可单一模板时,文化的多元性与人性的复杂性便遭扼杀,创新思维、艺术创作乃至真挚情感都将失去绽放的可能。